Beim Heizen stehen heutzutage zwei zentrale Optionen zur Wahl: die moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe und die herkömmliche Gasheizung. Beide Systeme haben ihre Stärken und Schwächen, je nachdem, wie gut das Gebäude gedämmt ist, wie hoch der Wärmebedarf ist und wie die Energiepreise sich entwickeln. Es folgt ein Vergleich der wichtigsten Kriterien (Stand Mitte 2025).

- Investitions- und Anschaffungskosten

- Betriebskosten und Effizienz

- Umweltbilanz und CO₂-Emissionen

- Unabhängigkeit und Preissicherheit

- Gebäudetechnische Anforderungen

- Aktueller Stand der Förderung (2025)

- Zusammenfassung & Empfehlung

Investitions- und Anschaffungskosten

Die Anschaffungskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Montage und Speicher liegen derzeit häufig im Bereich von ca. 18.000 bis 40.000 € – abhängig von Leistung, Hersteller, Komplexität der Installation und den örtlichen Verhältnissen (z. B. Länge der Leitungen, Platzbedarf). Staatliche Förderprogramme (BEG / Bundesförderung für effiziente Gebäude, gegebenenfalls KfW-Zuschüsse oder regionale Förderungen) können den Aufwand deutlich reduzieren. Eine moderne Gasheizung in Brennwerttechnik kostet in einem Einfamilienhaus heute oft zwischen 7.000 und 12.000 €, je nachdem, ob ein vorhandener Gasanschluss genutzt werden kann oder ein neuer installiert werden muss, sowie je nach erforderlicher Speicher- und Regeltechnik.

Betriebskosten und Effizienz

Der zentrale Vorteil von Wärmepumpen ist ihre Nutzung von Umweltwärme – aber sie benötigen Strom, um zu arbeiten. Hier spielen Wirkungsgrad (Jahresarbeitszahl) und Strompreise eine große Rolle.

Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen heutzutage oft Jahresarbeitszahlen (JAZ) von 3,5 bis 4,5 oder mehr – das heißt: mit 1 kWh Strom werden 3,5–4,5 kWh Heizwärme erzeugt (bei idealen Bedingungen). Für einen fiktiven Heizwärmebedarf von 20.000 kWh/Jahr benötigt man damit etwa 5.000 bis 5.700 kWh Strom. Liegt der Strompreis beispielsweise bei 0,30 €/kWh, entstehen Stromkosten von ca. 1.500 € bis ~1.700 €. Bei ungünstigen Rahmenbedingungen (schlechte Dämmung, hoher Vorlauftemperaturbedarf) sinkt die Effizienz – JAZ kann dann bei 2,5 bis 3 liegen. Dadurch steigen die Stromkosten entsprechend.

Im Vergleich dazu:

Ein Gas-Brennwertsystem hat heute typischerweise Wirkungsgrade von 95–100 %. Bei einem Gaspreis von z. B. 0,10 bis 0,12 €/kWh (Marktpreisen Mitte 2025) entstehen für 20.000 kWh Heizwärme Kosten von 2.000 bis 2.400 € plus Wartung, ggf. Schornsteinfeger und die elektrische Steuerung (ca. 50–100 €). Insgesamt liegen die Betriebskosten damit häufig zwischen 2.200 und 2.700 €.

Fazit: In vielen Fällen sind die Betriebskosten der Wärmepumpe konkurrenzfähig oder vorteilhaft gegenüber Gas – insbesondere, wenn man eine hohe JAZ erzielt und/oder Teile des Stroms selbst erzeugt (beispielsweise mit einer eigenen Photovoltaikanlage).

Umweltbilanz und CO₂-Emissionen

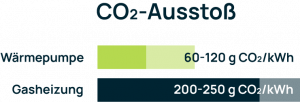

Bei einem Gas-Brennwertkessel entstehen rund 200–250 g CO₂ pro kWh (je nach Gasqualität, Netzverlusten etc.).

Bei einer Wärmepumpe liegt der Emissionswert (inkl. Stromerzeugung im Strommix) eher bei 60–120 g CO₂/kWh, je nachdem, wie sauber der Strommix ist. Wird die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, kann ein großer Teil des Strombedarfs selbst erzeugt und damit weiterer CO₂-Ausstoß vermieden werden.

Unabhängigkeit und Preissicherheit

Gasheizungen sind voll abhängig von der Entwicklung des Gaspreises und politischen Rahmenbedingungen (z. B. CO₂-Bepreisung).

Wärmepumpen sind hingegen vom Strompreis abhängig – allerdings wird nur ein Bruchteil des Energiebedarfs in Form von Strom bezogen. In Kombination mit eigener PV-Anlage lässt sich ein hoher Anteil des Energiebedarfs selbst decken und so die Abhängigkeit von externen Anbietern reduzieren.

Gebäudetechnische Anforderungen

Damit eine Wärmepumpe wirtschaftlich arbeitet, sollten gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sein:

- Gute Dämmung (nach heutigem Standard oder energieeffizient saniert)

- Möglichst niedrige Vorlauftemperaturen (ideal < 50 °C)

- Niedriger Wärmeverlust und geringe Wärmeverteilungslängen

- Passender Heizflächenbereich (z. B. Fußbodenheizung oder gut dimensionierte Heizkörper)

- Für ältere, schlecht gedämmte Gebäude mit hohem Wärmebedarf und hoher Vorlauftemperatur kann eine Gasheizung (oder eine Hybridlösung) wirtschaftlich sinnvoller sein.

- Bei Wärmepumpen ist meist eine Außeneinheit erforderlich – der Aufstellort sollte schalltechnisch und von Baulasten her geeignet sein. Die Innenaufstellung von Geräten ist ebenfalls möglich, erfordert aber entsprechende Planung.

Ein einfacher Praxistest: Regelt man die Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb auf 50 °C und kann das Haus ausreichend warm bekommen – das ist ein Hinweis darauf, dass eine Wärmepumpe grundsätzlich funktionieren kann.

Aktueller Stand der Förderung (2025)

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bietet Zuschüsse oder Förderdarlehen für Wärmepumpen, besonders im Austausch alter Heizungen bzw. bei Effizienzmaßnahmen. Der Zuschuss hängt von der Art der Wärmepumpe, dem Effizienzstandard und ggf. der Kombination mit Wärmequelle und Stromerzeugung ab. Darüber hinaus gibt es regionale Förderprogramme oder Förderungen auf Landes- und Kommunalebene, die zusätzlich in Anspruch genommen werden können. Hier findest du detaillierte Informationen zur Förderung.

Zusammenfassung & Empfehlung

Ob sich eine Wärmepumpe lohnt, hängt stark vom Gebäudezustand, Heizsystem und Wirtschaftlichkeit ab. In gut gedämmten Neubauten oder sanierten Bestandsgebäuden sind Wärmepumpen oft die bessere Wahl. In schlecht gedämmten Altbauten kann eine Gaslösung (oder Hybridkonzept) sinnvoller sein.

Vorteile der Wärmepumpe: niedrige CO₂-Emissionen, Möglichkeit zur Eigenstromnutzung, langfristig stabile Betriebskosten bei guter Planung und Dämmung

Vorteile der Gasheizung: geringere Anschaffungskosten, zuverlässige Technik insbesondere bei Altbauten mit hohem Wärmebedarf

| Luftwärmepumpe | Gasheizung | |

|---|---|---|

| Anschaffungskosten | 18.000 – 40.000 € | 7.000 – 12.000 € |

| Betriebskosten | €€ (wartungsarm) | €€€ |

| CO₂-Emission | 60–120 g CO₂ pro kWh | 200–250 g CO₂ pro kWh |

| Autarkie | viel, wenn in Kombination mit eigener PV-Anlage | stark abhängig von Gaspreisen und Infrastruktur |

| Anforderungen | gedämmtes Haus, ausreichend Platz für Wärmepumpe, gute Effizienz (JAZ mindestens 3,5) | flexibler, in der Regel platzsparend |